首都醫科大學附屬北京安貞醫院 周洋

大家應該都看過自己的血脂化驗單吧?根據經驗,只要在化驗單上看不到提示結果異常的箭頭,心里就總能踏實一些——話說,那些或上或下的箭頭確實也容易弄得人心里七上八下。

但是,沒有提示結果異常的箭頭不代表血脂就是正常的:在現實生活中就有這么一部分人,雖然化驗單上未顯示血脂異常,但醫生卻給他們開了降血脂藥物。此時,無論是作為旁觀者還是當事人,大家不免會疑惑:明明結果未顯示異常,為什么醫生還要開降脂藥物?結果都正常,這藥到底需不需要吃?又應該怎么吃?還有一點:血脂高不高,究竟“誰”說了算?

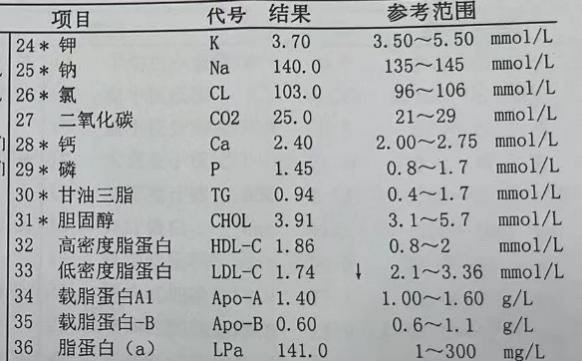

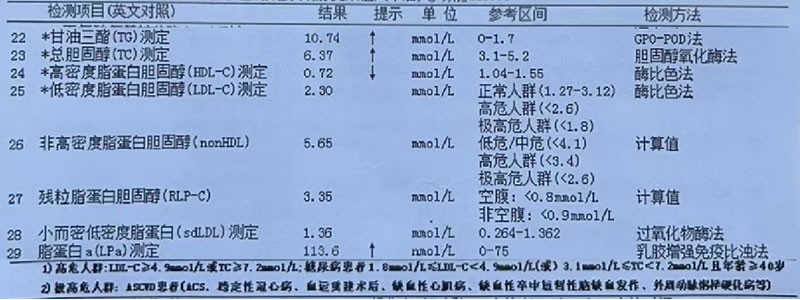

在回答這些問題前,我們先看看下面兩個不同的血脂化驗單(圖1、圖2)。

圖1 傳統血脂化驗單

圖2 按不同人群劃分的血脂化驗單

圖1是傳統的血脂化驗單,除了給出檢查結果外,還給出了相應檢查項目的參考范圍。圖2是按不同人群劃分的血脂化驗單,其與圖1最大的不同是低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)和非高密度脂蛋白膽固醇(nonHDL)這兩個檢查項目,參考區間部分是根據正常人群、高危人群和極高危人群給出的參考區間。在這個化驗單的底部,還注明了符合哪些條件的人為高危人群和極高危人群。大家可以根據自身情況“對號入座”,明確自己屬于哪一種人群,并根據相應人群的參考范圍判斷自己的血脂水平是否處于合適水平。

為進一步說清前面提到的問題,我們接著往后看。

問題一:為什么血脂水平合不合適要分人群?

醫學研究表明,將低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)、非高密度脂蛋白膽固醇(nonHDL)、甘油三酯(TG)等血脂水平控制在一定范圍內,可以有效地降低動脈粥樣硬化性心血管疾病(ASCVD)發病率。ASCVD包括心肌梗死、穩定或不穩定心絞痛、腦卒中、外周動脈疾病等常見的心腦血管疾病。其屬于慢性疾病,是血管內膜長期受到各種危險因素(如高血壓、高血糖、吸煙等)的損傷,導致血管壁上膽固醇和脂質沉積,形成動脈粥樣硬化斑塊而引起的。這些斑塊可能破裂或破碎,導致血管堵塞,引發心肌梗死、腦卒中等嚴重的心血管事件。

近些年來,世界范圍內的研究顯示,人們血脂的合適水平隨著每個人ASCVD的發病風險的不同而不同,每個人發生ASCVD風險的高低不僅取決于其血脂水平的高低,還取決于同時存在的疾病以及其他可能的導致ASCVD的危險因素的個數和水平。對于血脂水平相同的人來說,其他情況的不同也會使他們發生ASCVD的風險顯著不同。由于人群血脂合適水平隨ASCVD危險分層的級別不同而異,在沒有危險因素的人群中,所謂“正常”的血脂水平對ASCVD超高危或極高危患者而言則屬于過高了。因此,2023年,我國最新的《中國血脂管理指南》推薦采用基于我國人群長期隊列研究建立的“ASCVD總體發病風險評估流程圖”進行風險評估和分層,對于ASCVD發病風險不同的人群,血脂的合適水平和升高的判斷標準不同,啟動降脂藥物治療的血脂水平和血脂的治療目標也有所不同。

問題二:怎么判斷自己屬于哪類人群?

首先,根據患者是否患有ASCVD,可以分為兩種情況:①如果患者已經確診ASCVD疾病,則需要預防疾病進一步加重或復發,即進行二級預防;②對于尚無ASCVD的人群,則需要采用適當的措施預防患病,即進行一級預防。

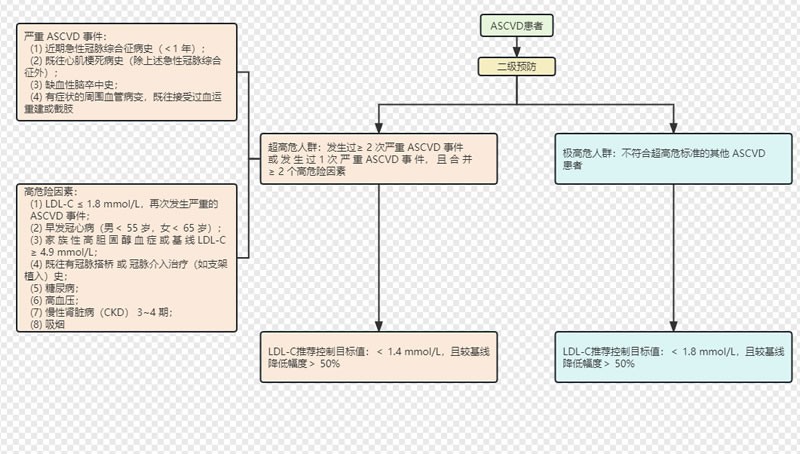

先說第一種情況。在已確診ASCVD的人群中,如果發生過≥2次嚴重ASCVD事件,或發生過1次嚴重ASCVD事件但同時合并≥2個高危險因素,則列為超高危人群,不符合上述情況的其他ASCVD患者,列為極高危人群。至于嚴重ASCVD事件、高危險因素具體都包括哪些項目以及ASCVD人群的血脂目標判斷流程,大家可以參考圖3,這里就不再贅述。

圖3 ASCVD人群血脂控制目標判斷流程

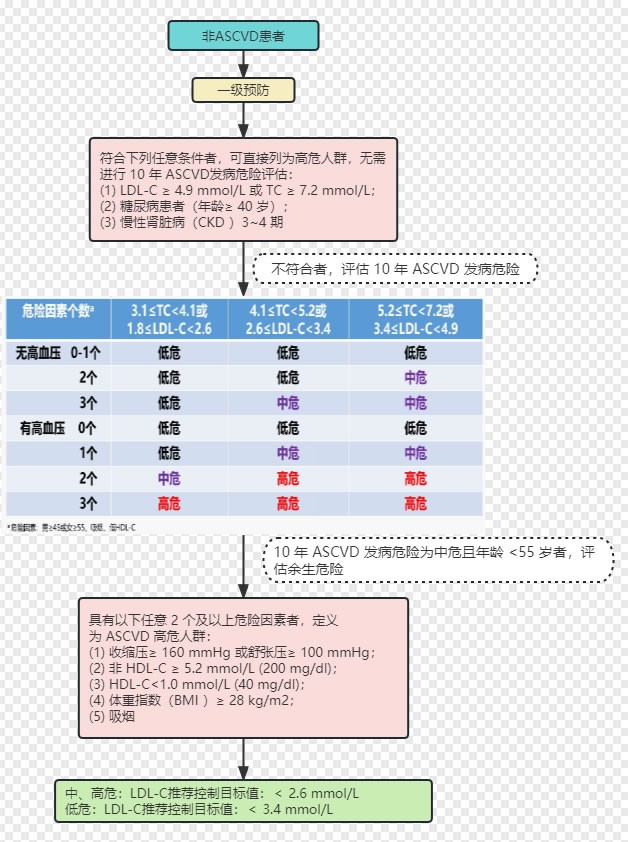

再說第二種情況。在尚無ASCVD的人群中,符合以下3個條件之一者,直接列為高危人群,不需要再進行ASCVD10年發病風險評估:①LDL-C≥4.9mmol/L或TC≥7.2mmol/L;②年齡≥40歲的糖尿病患者;③CKD3~4期。不具有以上3種情況的個體(包括<40歲的糖尿病患者),對未來10年間ASCVD總體發病風險進行評估時,可按照LDL-C和/或TC水平、有無高血壓及其他ASCVD危險因素個數(如吸煙、HDL-C<1.0mmol/L、年齡≥45(男)/55(女)歲)進行10年發病風險評估,低危、中危和高危人群10年發病平均風險分別為<5%、5%~9%和≥10%。對于ASCVD10年發病風險為中危的人群,如果年齡<55歲,則還需進行ASCVD余生風險的評估。具有以下任意2個或以上危險因素者,ASCVD余生風險為高危:①收縮壓≥160mmHg或舒張壓≥100mmHg;②非HDL-C≥5.2mmol/L;③HDL-C<1.0mmol/L;④體重指數≥28kg/m2;⑤吸煙。非ASCVD人群血脂控制目標值判斷流程見圖4。

圖4 非ASCVD人群血脂控制目標值判斷流程

另外,在診療過程中,每位患者的實際情況可能較為復雜,特別是對于風險評估結果為中危的人群,是否啟動藥物(如他汀類)治療有時難以確定。在這種情況下,醫生還會考慮結合ASCVD的風險增強因素:如果患者還合并有多個風險增強因素,則更傾向于按高危處理。

問題三:不同心血管疾病風險人群適合的血脂水平是多少?

如果問大家“三高”具體是哪三“高”,估計很多人都能秒說出答案:高血壓、高血脂、高血糖。但如果繼續追問“高”有何判斷標準,可能不少人就會被“高血脂”難住了——其實,“高血脂”這個叫法并不準確,準確的叫法應該是血脂異常,包括總膽固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)升高或者高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)降低。臨床上,醫生通常會特別關注患者LDL-C的水平,這是因為:LDL-C是導致動脈粥樣硬化的主要致病性危險因素,故LDL-C也被俗稱作“壞膽固醇”。研究顯示,LDL-C每降低1mmol/L,患者發生ASCVD的概率可降低20%~23%,因此,絕大多數國家或地區的血脂管理指南均推薦將降低LDL-C作為降脂治療的首要目標。

由于膽固醇在不同危險人群中引發心血管事件的危害有差異,因此LDL-C水平具體需要降到多少要因人而異。對于已經患ASCVD,且發生過≥2次嚴重ASCVD事件,或發生過1次嚴重ASCVD事件但同時合并≥2個高危險因素的超高危人群,建議將LDL-C水平控制在<1.4mmol/L,且較基線降低幅度>50%,極高危人群則需控制在<1.8mmol/L,且較基線降低幅度>50%。對于未患ASCVD的人群,中、高危人群LDL-C水平應<2.6mmol/L,低危人群應<3.4mmol/L。

另外,對于高甘油三脂血癥、糖尿病、代謝綜合征、肥胖、LDL-C水平極低等人群來說,僅將LDL-C作為首要目標存在一定的局限性——此時,建議同時將非HDL-C作為次要降脂靶點,其代表全部致動脈粥樣硬化脂蛋白顆粒中的膽固醇,不論患者是否接受他汀類藥物治療,非HDL-C較LDL-C均能更好地預測上述人群的ASCVD風險。不同人群的非HDL-C目標水平等于對應人群LDL-C目標值加0.8mmol/L。

問題四:正常人應該多長時間檢查一次血脂水平?

血脂異常的檢出主要依靠健康體檢和常規血脂檢查。早期發現血脂異常并監測血脂水平變化,是評估ASCVD風險并有效預防ASCVD的重要基礎。血脂篩查的頻率和檢測指標建議如下:

(1)對于年齡<40歲成年人,每2~5年進行1次血脂檢測(至少包括TC、LDL-C、HDL-C和TG);≥40歲成年人,每年至少應進行1次。

(2)ASCVD高危人群,應根據個體化防治的需求進行血脂檢測,其中至少包括1次Lp(a)檢測。

(3)家族性高膽固醇血癥先證者的一級和二級親屬,均應進行血脂篩查,以便及早檢出,及早干預。血脂檢查的重點對象為:①有ASCVD病史者;②存在多項ASCVD危險因素(如高血壓、糖尿病、肥胖、吸煙)的人群;③有早發心血管疾病家族史者(指男性一級直系親屬在55歲前或女性一級直系親屬在65歲前患ASCVD),或有家族性高脂血癥患者;④皮膚或肌腱黃色瘤及跟腱增厚者。

最后,藥師再和大家說幾句心里話:“血脂異常”是個沉默的殺手,其發病是一個緩慢的過程,通常沒有明顯癥狀和異常體征,僅有很少一部分人會出現黃色瘤,因此極易被人們忽視——然而,其會導致冠心病、腦卒中等多種嚴重疾病,往往發現時已為時已晚。因此,為了更好地預防ASCVD疾病,大家應根據自身情況定期進行血脂水平監測,根據自己的ASCVD發病風險確定血脂控制目標值;如出現異常,應在醫務人員的指導下通過改善生活方式和/或采用降脂治療等方式,嚴格控制自己的血脂水平。多項研究的薈萃分析結果一致提示:LDL-C降幅越大、持續時間越長,ASCVD風險下降越多。可見,血脂控制是個持久戰,需要大家長期關注和控制,才能真正有效地預防心肌梗死、腦卒中等心腦血管事件,擁有健康的生活。

希望這篇文章能幫助讀者朋友們判斷自己患心血管疾病的風險、找到適合自己的血脂水平,預防心血管疾病發生,從而更健康、幸福地生活——當然,也切莫忽視改善飲食、積極運動的作用哦!

北京藥學會 地址:北京市朝陽區北三環中路2號小二樓2層

本網站瀏覽46504885次

Copyright 2012 北京藥學會( 本網站所有內容未經許可,不得以任何形式進行轉載 ) All Rights Reservered