首都醫科大學附屬北京世紀壇醫院 金銳

桂枝湯是一首經典名方,但在不同典籍中有不同的叫法,其在《傷寒雜病論》里叫作桂枝湯,在《輔行訣五臟用藥法要》里則叫作小陽旦湯,是治療外感病的代表方之一。桂枝湯的組方非常簡單,只有5味藥;但是,桂枝湯所蘊含的中醫理法方藥原理卻十分重要,且極具有引領性。例如,桂枝湯的用法貫穿了標桿式的中醫急癥隨證停藥理念,桂枝湯的配伍也彰顯了傳統五味配伍的精髓。今天,我們就來詳細說說這兩個方面。

一、桂枝湯的組成和功效主治

首先,我們來看看桂枝湯的組方。該方只包括5味藥,分別是桂枝、芍藥、生姜、甘草和大棗。原方劑量為桂枝3兩,芍藥3兩,甘草2兩,生姜3兩,大棗12枚;現代常用量為桂枝9克,芍藥9克,生姜9克,甘草6克,大棗12枚。

桂枝湯的功效為解肌發表,調和營衛。用于風寒表虛證的治療,癥狀表現為發熱惡寒、汗出、頭痛、鼻鳴、干嘔、苔白脈浮等。現代常用于治療感冒、流行性感冒、支氣管炎、鼻炎,以及原因不明的低熱、慢性胃炎等。作為底方,桂枝湯已衍生出一系列外感和內傷疾病的治療方。

二、古人服用桂枝湯的獨到方法

古人對桂枝湯的服用方法,展現了服用感冒解表藥的全套流程,為現代中醫急癥的治療提供了很多啟示。在《傷寒雜病論》中,記載了桂枝湯的服用方法,原文如下:

“桂枝三兩去皮,芍藥三兩,甘草二兩炙,生姜三兩切,大棗十二枚擘。上五味,?咀三味。以水七升,微火煮取三升,去滓。適寒溫,服一升。服已,須臾啜熱稀粥適量,以助藥力。溫覆令一時許,遍身微汗者為佳,不可令如水流漓,病必不除。若一服汗出病差,停后服,不必盡劑。若不汗,更服,依前法,又不汗,后服小促其間,半日許,令三服盡。若病重者,一日一夜服,周時觀之。服一劑盡,病證猶在者,更作服。若汗不出者,乃服至二三劑。禁食生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭惡等物。”

歸納一下,這一段包含如下信息:

(1)明確煎藥法。“桂枝三兩去皮,芍藥三兩,甘草二兩炙,生姜三兩切,大棗十二枚擘。上五味,?咀三味。以水七升,微火煮取三升,去滓”。這是傳統煎藥法,就不詳說了。

(2)明確第一次服藥量和服用方法。“適寒溫,服一升”,也就是說,藥液的溫度要適中,太燙或太涼都不行。

(3)明確第一次服藥后應該做的事。“服已,須臾啜熱稀粥適量,以助藥力”,也就是說,第一次服藥后,稍等片刻后喝適量的熱粥,不宜過稠,稀粥就行,目的是為了增強藥物治療效果。

(4)明確第一次服藥后需要開展的藥學監護。“溫覆令一時許,遍身微汗者為佳,不可令如水流漓,病必不除”,也就是說,服藥后可蓋上被子休息,感到身上微微出汗時藥效更佳。但是要注意,不能汗出太過而大汗淋漓,微微出汗最好。

(5)討論第二次藥還吃不吃、怎么吃的問題。“若一服汗出病差,停后服,不必盡劑。若不汗,更服,依前法,又不汗,后服小促其間,半日許,令三服盡”,也就是說,如果吃了第一次藥后,微微汗出,癥狀改善,精神好轉,就可以停藥了。如果沒有出汗,就按照前面的方法繼續吃。如果還是不出汗,就縮短給藥間隔繼續吃,在半天內吃完3次藥。

(6)討論多次吃藥后仍不見好轉的問題。“若病重者,一日一夜服,周時觀之”,也就是說,如果病重,就需要多次服藥,在夜里仍然間隔服藥,并密切觀察。

(7)討論療程問題。“服一劑盡,病證猶在者,更作服。若汗不出者,乃服至二三劑”,也就是說,若第一服藥已服完但癥狀仍在,第二天、第三天仍然要繼續服藥。

(8)規定忌口。“禁食生冷、粘滑、肉面、五辛、酒酪、臭惡等物”,這不用多說,感冒服藥期間,對上述食物要忌口,以免影響治療效果。

由此可知,古人服風寒感冒解表藥還是很講究的,從藥液溫度,到服藥量,到服藥間隔,到服藥后觀察什么,到什么情況下停藥,再到服幾天藥,都有明確的說明。而這些內容對我們現在服用風寒感冒解表藥也有一定的啟發。

相比桂枝湯,現在感冒藥的組成更為復雜,用法用量也是說明書明確規定的,不宜輕易更改。但是,像服藥后喝熱粥以至于“微微汗出”的病愈表現、不能“大汗淋漓”的用藥警示,以及病愈后不必繼續服藥的建議和飲食忌口,都能為當今的感冒治療所學習和借鑒。

三、桂枝湯與岐山臊子面的神交

前面說了,桂枝湯是張仲景《傷寒雜病論》的經典名方,由桂枝、芍藥、生姜、甘草和大棗5味藥組成。

說它經典,一方面是因為桂枝湯的適應證廣泛,在各種外感病和內傷病中都有應用。另一方面,《傷寒雜病論》里的很多方子都是在桂枝湯基礎上或加幾味藥,或減幾味藥衍生而成的,例如,桂枝加葛根湯、桂枝去芍藥加附子湯、小建中湯等(據統計,共有20多個)。這種組方加減衍生的思路,為此后兩千年的中醫組方配伍提供了范例。所以,張仲景也被稱為”醫圣”,《傷寒雜病論》則被奉為中醫四大經典之一。

岐山臊子面(圖1),湯味酸辣,面條筋韌,是陜西省特色傳統面食,食材包括臊子(雞蛋、木耳、胡蘿卜、蒜苗等)、面條、辣椒和醋。其中,醋是岐山臊子面的一大特點,正宗的岐山臊子面需要用到岐山醋。

圖1 岐山臊子面

一個是經典名方,一個是地方美食,它們倆能有什么關系呢?

別急,我們先給大家講一個人,名字叫作伊尹。

伊尹(公元前1649年~公元前1550年),商朝湯的宰相,也是道家學派的一個代表人物,距今已有3500多年了。除此之外,他還有一個稱謂——“中華廚祖”。這說明,他在烹飪方面也有著極高的成就,現在很多餐飲企業仍在延用“伊尹”的名號。

伊尹寫過一本書,名叫《湯液經法》,遺憾的是,原書已佚。但書中的部分內容,通過敦煌莫高窟藏經洞的另一本書《輔行訣》而流傳下來。通過這些流傳下來的內容,再結合其他的文獻考古研究,我們發現,《湯液經法》其實是一本醫學書籍,講的是醫生該怎么組方用藥治病。

是不是有些反差——“廚”和“醫”怎么聯系到一起了?其實,“做飯”和“開方”在指導理論上是一樣的,“其義一也”,因為都是在鍋里煮東西,區別只是煮在鍋里的是食材還是中藥。

那么,這個“一”,即共同的指導理論是什么呢?

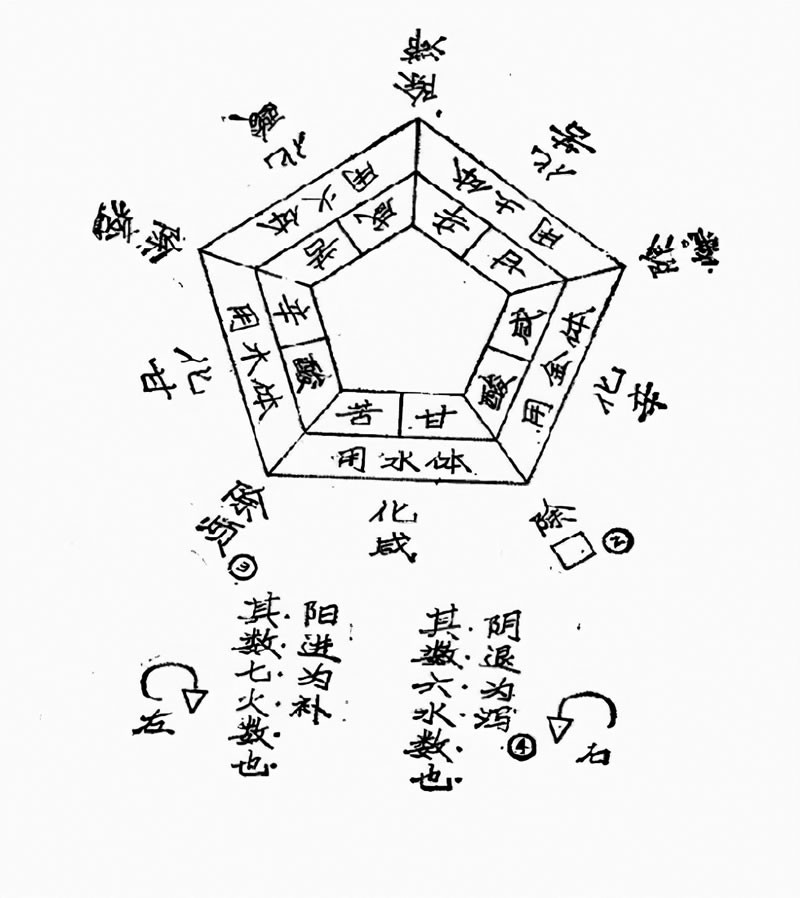

答:是一張圖,叫作“湯液經法圖”(圖2)。

圖2 湯液經法圖

初看這張圖,可能感覺很復雜,但是,說白了,其實質就是五味配伍以治療五臟疾病。中醫有“五臟”的概念,五臟即心、肝、脾、肺、腎;我們平時說的“心火旺”“腎陰虛”,指的就是五臟的虛實。同時,中藥也有“五味”的概念,五味即辛、咸、甘、酸、苦。有了五臟和五味的概念,在治療上,就可以通過五味的配伍,來治療五臟的疾病。

怎么配伍呢?我們來看“湯液經法圖”的左下角部分。在這個部分,講述了治療肝木疾病的五味配伍方法。可以看到,有辛味,有酸味,還有甘味。也就是說,“辛-酸-甘”三者的配伍,是治療肝木疾病的標準配伍方法。

好,有了這個理念,我們再來看看桂枝湯和岐山臊子面。

桂枝湯由桂枝、芍藥、生姜、甘草和大棗組成。根據《中國藥典》對上述每味中藥藥性的描述——桂枝味辛,芍藥味酸,生姜味辛,甘草味甘,大棗味甘——正是“辛-酸-甘”的配伍。

再來看看岐山臊子面,其食材包括臊子、面條、辣椒和醋等。其中,辣椒味辛,醋味酸,面條味甘,恰好也是“辛-酸-甘”的搭配。

所以,從“湯液經法圖”的角度看,桂枝湯和岐山臊子面都是“辛-酸-甘”的配伍,這就是二者的神交。二者同宗同源,也是對中華廚祖和湯液經方派鼻祖伊尹身份地位的最好詮釋。

可以這么說,岐山臊子面具有一定的桂枝湯的治療功能。而臨床上,單方桂枝湯主要用于治療風寒感冒表虛證,表現為頭痛、發熱、怕風、怕冷和鼻塞。所以,岐山臊子面也具有類似的功能,如果是風寒感冒輕癥(嗓子疼為主的風熱感冒不適用),大家也可以來一碗岐山臊子面哦!

北京藥學會 地址:北京市朝陽區北三環中路2號小二樓2層

本網站瀏覽46505041次

Copyright 2012 北京藥學會( 本網站所有內容未經許可,不得以任何形式進行轉載 ) All Rights Reservered