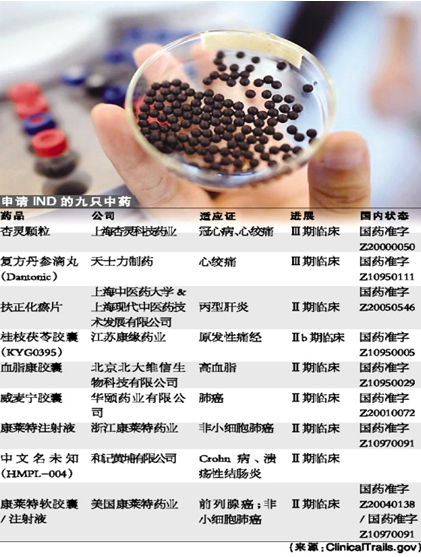

目前,我國已有9個中藥品種在美國食品和藥物管理局(FDA)申請IND(Investigational New Drug),并有多個品種已經進入Ⅲ臨床試驗;同時,還有10余項中藥循證醫學研究獲得國際高度認可。這是3月23日本報記者在“2014·諾貝爾獎獲得者醫學峰會暨院士論壇”上獲悉的。

全國人大常委會副委員長、中國農工民主黨中央主席、中國科學院院士陳竺表示,實現現代醫學與中醫藥學共融發展已經成為中國重要的研究領域之一,中醫藥界與諾貝爾獎獲得者牽手召開盛會展示成果,足以說明我國中醫藥國際化推進已經實現了跨步行走。

中醫藥成果受熱捧

近年來,我國中醫藥界認識到循證醫學研究是國際認可的評價藥物療效與安全性的權威方法,先后開展了多項循證醫學研究,帶來了國際上對中藥的逐漸認同,極大地拓寬了中醫藥國際化之路。

中國工程院院士吳以嶺說,目前我國中醫藥界10余項循證醫學研究獲得國際高度認可,例如《美國心臟病學會雜志》刊登了中藥芪藶強心膠囊治療慢性心衰循證醫學研究成果;《英國心臟病雜志》評論“中草藥為心衰治療帶來新希望”。

據了解,近10年來,中藥在國際化進程中取得了不俗的成果。中國醫藥公司研發的丹參藥材標準被納入美國藥典,三七等5個品種被納入歐洲藥典;成都地奧生產的心血康也完成了在歐盟的注冊。

另外,中成藥FDA注冊也取得了重要進展。繼天士力的復方丹參滴丸完成FDA注冊后,上海現代中醫藥股份公司研發的“扶正化瘀片Ⅱ期臨床試驗”也得到FDA的高度認可。

北京北大維信生物科技有限公司生產的血脂康2007年通過IND申請,免I期直接進入Ⅱ期臨床。2013年已經完成Ⅱ期臨床試驗,Ⅲ期臨床試驗也在積極籌備中。

而由中國科學院院士陳可冀領導的課題組,首創了以中醫活血化淤法治療冠心病、以活血化淤防治介入治療后冠脈再狹窄及心絞痛復發等,此外課題組還研制成功活血化淤治療心腦血管病中藥新藥30余種,其中有10多種已獲準臨床應用,部分產品正籌備在FDA申報IND。

中國工程院院士、中國中醫科學院院長張伯禮指出,中醫藥的優勢在臨床療效,然而臨床療效需要用科學的數據來表達才能為國際社會所認可,中國中藥企業已經主動尋求跨學科、跨國合作,并為我國中藥在國際上爭得了一定的話語權。

特色醫藥體制主線

從全球疾病的發生情況來看,慢性病已經成為最大的威脅,而中醫藥在慢性病的防治上有很大的優勢,這也是中醫藥走向國際的最佳時期。陳可冀認為,無論是中國中醫藥界的學者還是中藥生產企業,都應該把握好這個良機。

國家衛計委副主任、國家中醫藥管理局局長王國強也在會上表示,中國政府高度重視中醫藥事業發展,把其作為國家獨特的衛生資源、潛力巨大的經濟資源、具有原創優勢的科技資源、優秀的文化資源和重要的生態資源。

陳竺指出,在中國特色醫療衛生事業發展中,中國政府始終堅持中西醫并重的方針,把中醫藥與西醫藥擺在同等重要的位置。

1993年諾貝爾醫學生理學獎獲得者理查·羅伯茨(Richard Roberts)表示,中醫藥不僅是中國的瑰寶,更是全人類的財富,希望能加強與中醫藥科技工作者的交流和合作,共同為推動醫學事業的發展、為提高人類的健康水平而努力。

張伯禮認為,中醫藥要想走向世界必須在中醫藥理論的基礎上充分運用現代的科學技術,吸收現代的科學技術方法,用現代化的研究方法、劑型直至語言的表述,讓西方人來理解和接受它。

會上,陳竺對“如何實現現代醫學與中醫藥學共融發展”提出了三點要求:第一,充分發揮中西醫的各自優勢,互相配合,互為補充;第二,找準現代醫學與中醫藥學共融發展的切入點;第三,加強中西方醫學領域的交流與合作。

www.PharmNet.com.cn 2014-03-27 醫藥經濟報

二次開發成中藥產業發展主要路徑

作為僅次于美國的全球第二大醫藥市場,我國醫藥產業整體一直保持較高增速,其中中成藥大品種持續發力,在多個主流治療領域,市場銷量遠超一線化學藥。然而業內人士指出,我國中藥產業雖發展迅速,但面臨“內憂外患”,藥企創新積極性不高、科研力量分散、缺乏必要循證數據等問題制約著中藥大品種走出國門。而中藥大品種的二次開發與培育,成為把我國中醫藥健康產業進一步做大做強的一個有效路徑。

中藥大品種發展勢頭迅猛

來自工信部的數據顯示,2013年上半年,醫藥工業是全國十二個工業門類中增速最快、唯一總體超過20%的行業。近年來,中成藥大品種在心腦血管、腫瘤、泌尿等多個主流治療領域都持續發力,市場銷量遠超一般化學藥品。

記者調研中了解到,在1992年國務院發布《中藥品種保護條例》之后,年銷售額超過億元人民幣大關的中藥大品種從無到有,從1994年的兩個迅速拓展到2006年的47個,2012年的350個。中藥保護制度不僅塑造了一批中藥大品種,而且還讓中國在全球藥品市場進入低速增長區間的時候,依然能夠獨領風騷。

中國中藥協會循證藥物經濟學專業委員會秘書長李磊說,從目前國內臨床用藥的情況來看,國產品牌中的大品種多在中藥領域,以心腦血管領域為例,一線的注射用血栓通達到60億元左右的市場銷量,而銷量最多的,同屬一線用藥的化學藥品波立維在我國只約有25億元的銷量。

從《中藥品種保護條例》發布至今,我國又陸陸續續發布了近10個關于中藥發展的規范、原則或意見。中國中醫科學院中藥研究所副所長楊洪軍指出,中醫藥的快速發展是這個產業與中醫藥政策復合催生的結果。楊洪軍說:“不是銷售額高才是大品種,臨床價值大、市場價值高、科學價值強,這才是中成藥大品種應有的特點。”

中國循證醫學中心主任李幼平表示,一個品種的培育需要耗費很長的時間,因此企業應當立足現在,面對未來,打造大品種。她認為,形成戰略大品種的前提是面對未來有持久的大量需求。分析國內各年齡段疾病負擔可以發現,40歲以上人群心臟和循環系統疾病及癌癥的負擔較其他疾病更重。針對這兩大疾病的藥物未來市場前景可觀。

“內憂外患”期待創新“突圍”

記者在調查中發現,雖然醫藥產業發展勢頭普遍被看好,但我國中醫藥產品“走出去”的道路卻并不通暢。中藥產品在發達國家進行藥品注冊尚未取得實質性突破,中藥出口以原料為主和依賴老品種的局面仍未取得明顯改觀。目前,我國尚未有一例治療性藥品通過美國食品藥物管理局的批準;且英國今年起已在全境內禁售中成藥。世界衛生組織報告稱“中國的中藥出口額僅占全球的3%到5%,不及近鄰韓國和日本”。國家中醫藥管理局規劃財務司司長曹洪欣說,由于中藥本身特殊的藥理機制,導致中藥在走出國門時,對原料來源、藥效機理、靶向原理等方面都“有理說不清”。

除了“外患”,還有“內憂”。李磊等專家分析稱,盡管有數據顯示2014年我國醫藥工業占GDP的比重將上升到創紀錄的6%,然而目前老品種奉獻了80%的市場,其中90%以上難以提供西醫認可的循證證據。企業技術研發和創新能力仍需提高,低水平重復現象嚴重,中成藥產業中優質高效的名優產品不足。

同時,中成藥整體工業水平較低,產業鏈尚待完善,缺乏標準化的專用制藥工業裝備。某些產品尤其是中藥注射劑不良反應和安全問題日益突出,中藥上市后再評價研究亟待開展。

此外,在醫保支付呈現按病種付費、按醫保支付能力定價、第三方支付等趨勢背景下,專家認為諸如“六味地黃丸”之類的中藥今后很可能找不到自己完全對應的病種。中醫藥飲片、注射劑的降價潮或導致行業洗牌。“如果未來大多數大品種中藥難以進入醫保,那么這個行業可能在十年內就迎來生死時刻。”李磊說。

二次開發成壯大中藥產業出路

要根除“內憂外患”,新藥創制和現有大品種的二次開發無疑是我國中藥產業未來兩個主要的發展方向。但因為我國中藥企業目前自主創新能力薄弱、新藥研制成本過高且其在投放市場初期投資回報速度慢,所以目前大多藥企對新藥創制的積極性不高。

“我國中成藥已有近萬個品種,如果盲目開發新的復方中成藥或有效部位、有效成分藥物,勢必造成一定的重復和資源浪費。”國家資深藥典委員、北京中醫藥大學教授高學敏說,對那些已經臨床驗證、療效可靠、市場前景廣闊且有一定研發基礎的復方成藥進行二次開發,不僅在組方和臨證上符合中醫基礎理論,保持了中藥的本質特征,而且其臨床有效性亦可提高新藥開發的針對性,減少盲目性,降低中藥企業的研發風險。

中藥大品種的二次開發,是將原有名優中藥通過上市后臨床研究,獲得新臨床證據,尋找到新臨床定位或新適用人群,從而使其市場銷量持續高速增長的開發。中國中藥協會副會長張世臣說,由于過去我國中藥科研技術水平及設備有限,不少名優中藥的潛在價值在最初成功研制出來時并未被發現。隨著科技的發展,如今的中藥科研工作不僅具備專業人才,同時也配備了國際先進的研究設備。在這些高科技產品的輔助下,科研人員能對藥品進行更透徹的研究。

業內人士建議,加快醫藥大品種的二次開發與培育,是未來把中醫藥健康產業做大做強的主要路徑。大品種的二次開發具有周期短、風險低等特點,不受審批限制,開發過程也不影響原有品種的銷售,不觸及藥企過多的現實利益;且隨著“以藥補醫”這一模式的逐步瓦解,醫藥價格將被進一步理順,傳統的“西藥管療效,中藥拿回扣”的醫生處方單或將一去不返。當“市場倒逼”機制形成,中藥大品種的二次開發勢必會成為一種趨勢、潮流,藥企進行二次開發的熱情、積極性將會比以往有大幅提升。

www.PharmNet.com.cn 2014-03-28 經濟參考報

北京藥學會 地址:北京市朝陽區北三環中路2號小二樓2層

本網站瀏覽46525078次

Copyright 2012 北京藥學會( 本網站所有內容未經許可,不得以任何形式進行轉載 ) All Rights Reservered